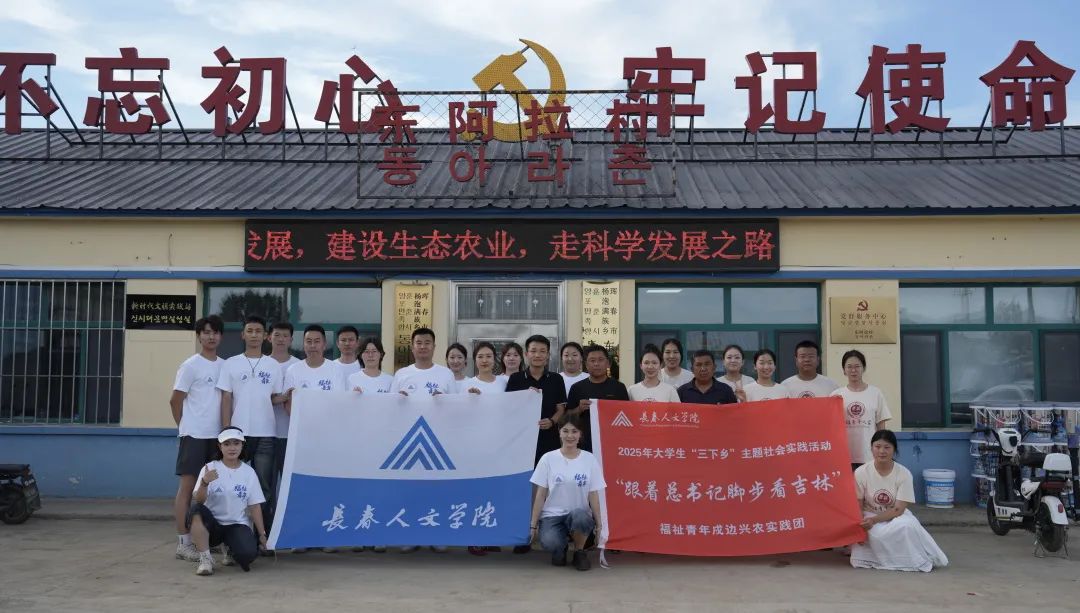

七月的吉林大地,青山含翠,夏意正浓。7月21日至23日,由校团委带队、传媒学院与音乐舞蹈学院共14名师生共同组成的福祉青年戍边兴农实践团赴吉林省珲春市,开展了为期3天的三下乡社会实践活动。通过实地调研、影像记录、文化赋能等形式,让学生在实践中受教育、长才干、作贡献,充分发挥专业优势,用镜头记录乡村风貌与发展故事,以艺术为媒赋能乡村文化传播。此外,此行还看望了我校西部计划志愿者校友、2024届声乐专业毕业生张涵,旨在传递学校关怀,深化校地联动。

在三国交界处体悟戍边使命

实践团首站抵达防川爱国主义教育基地。位于中朝俄三国交界处的“东方第一村”,以“一眼望三国”的独特地理格局,成为青年体悟家国情怀的鲜活课堂。登临龙虎阁,极目远眺图们江与三国风光,在历史与现实交织中体悟边疆地区的战略意义。从先辈守护疆土的过往,到当代戍边人的坚守,再到自己以实践助力边疆发展的当下,“戍边兴农”的使命于成员们心底愈发清晰厚重。在圈河口岸界碑前,成员们静静凝视界碑上“中国”二字,它是国家主权的象征,见证着边疆儿女守土有责的坚守,让成员们直观感知“戍边”二字的分量,明白每一寸国土都值得用青春捍卫。

在吴大澂纪念广场,一组青铜浮雕再现了晚清爱国将领勘界护土的壮举。大家一同瞻仰吴大澂雕像,聆听其收复失地的英雄事迹,深化对“戍边”精神的理解。传媒学院学生的镜头久久定格于“龙虎石刻”,那是1886年吴大澂据理力争收回黑顶子山失地后篆刻的界碑。石刻上‘龙虎’二字如刀劈斧凿,仿佛在提醒我们:国土寸寸皆血泪,青春当为戍边人。

“东阿拉村,我们来啦!”

第二日清晨,实践团在村党支部书记吴宏、驻村第一书记王巡东的陪同下,开启了在东阿拉村的深度实践。

文化展示馆里的时光对话

在满族文化展示馆内,古旧的农具静静陈列,仿佛在诉说往昔农耕岁月的艰辛与坚守;精美的满族服饰色泽依旧,一针一线编织着民族文化的传承密码;传统生活场景复原,生动呈现着先辈们的日常烟火。成员们驻足凝视,聆听讲解,从历史物件中触摸杨泡满族乡的发展脉络,感受满族文化在时代变迁中沉淀的厚重底蕴,明白守护乡村文化根脉,是传承也是使命。

田野间的诗意与希望

走出场馆,广袤的田野成为实践团的天然“摄影棚”。盛夏的东阿拉村田野,绿意翻涌,如一幅铺展在大地上的生态长卷。无人机穿梭在层层叠叠的绿意中,每一寸田埂都泛着蓬勃生机。传媒学院学生用镜头定格这片土地,留存下乡村发展变迁的鲜活印记。采景中,实践团不仅收获了乡村自然美的影像与灵感,更在这片田野里,读懂土地孕育的希望——庄稼拔节、果蔬生长,正如乡村振兴的步伐,踏实且充满力量,唯有珍视这份自然馈赠、耕耘这份希望,才能让乡村振兴的种子,在东阿拉村的土地上结出硕果。

村委会座谈里的发展蓝图

在村委会会议室,吴宏书记、王巡东书记与实践团围坐,展开关于乡村发展的深度交流。王巡东书记详细介绍了村里产业发展的“家底”与“蓝图”,将东阿拉村的发展脉络娓娓道来。庭院经济方面,通过第一书记代言,支持农户种植豇豆、黏玉米,户均增收1800元。去年帮助脱贫户销售苹果、辣椒、玉米等农产品,其中大榛子销售额达5万元,有效解决了农产品滞销问题。村里还与企业合作,生猪、肉牛、红松果林特色产业集群逐步形成,村集体经济稳步壮大。电商助农初见成效,搭建直播间,累计农产品成交量过万元,为农产品销售开辟了新渠道。“这几年咱们村的帮扶成效实实在在。”吴宏书记笑着说。谈及正在筹建的项目,两位书记的眼中闪烁着期待:“接下来咱们要上的项目,可是能让村子‘脱胎换骨’的。届时村里也需要大量青年人才。”这让音乐舞蹈学院的学生备受鼓舞:“毕业后我也想跟随学长的脚步来这里,用所学助力家乡发展。”

一系列成果的取得,为东阿拉村的下一步发展奠定了坚实基础,也让乡村振兴的道路越走越宽。这场座谈,让青春力量与乡村发展同频共振,实践团深知,青春赋能乡村,要先读懂乡村所需,才能精准发力。

“荣疆青年之家”里的温暖相聚

午后,“荣疆青年之家”成了温馨的“青春会客厅”。这是东阿拉村为西部计划志愿者改建的小家,墙上一张张合影定格着珍贵瞬间,《中国青年报》的报道剪报记录着他们的故事,“吉林省民族团结进步先进集体”的荣誉奖牌,无声诉说着这份坚守的分量与价值。“荣疆青年之家”西部计划志愿者团队的介绍格外醒目——2024年首批9名志愿者扎根于此,如今这支队伍已实现接力坚守,始终以青春之力服务乡村。

志愿者们分享着在村服务的酸甜苦辣,有走访农户时的暖心瞬间,有推动项目遇阻的焦虑,更有看到乡村变化的欣慰。“刚来时连苞米地里的草和苗都分不清,现在闭着眼都能说出哪块地种的是黏玉米。”张涵笑着说起驻村趣事,话语里藏着从青涩到笃定的成长。实践团的老师们则和王巡东书记唠起了志愿者们的生活保障,当听说村里特意为志愿者加装了洗衣机、添置了不少家具,老师频频点头:“孩子们在这儿安心,学校才放心。”随后大家围坐在一起包饺子,擀皮声、谈笑声交织,一锅锅热气腾腾的饺子,便煮出了“不是一家人,胜似一家人”的深厚情谊。

村民姜大爷家中的福祉关怀

从荣疆之家出发,实践团走进了村民姜大爷家中。姜大爷早早等候,脸上是质朴的笑意。进门后,他便向大家展示自己的“宝贝”:靠墙的架子上,二胡、三弦、电吹管、电子琴等乐器被擦得锃亮,旁边摆着新添置的智能音箱。桌子上的手机支架是志愿者们平时教姜大爷直播用的。

传媒学院学生们的镜头对准姜大爷,听他细数这些年村子的变化。言语间没有华丽的辞藻,却句句透着对当下生活的满足,这几年村子一点一滴的改变,都清晰地印在他的记忆里。“来,咱扭段秧歌热闹热闹!”姜大爷转身从里屋拿出两副彩扇,踩着鼓点扭了起来,虽已年过七旬,步伐却透着一股精气神。实践团成员纷纷加入,歌声和欢笑声在小院飘荡。这趟走访,实践团不仅记录了乡村的文艺活力,更真切触摸到一位退伍老兵在乡村振兴浪潮中的晚年幸福,既有传统技艺传承的满足,也有智能生活带来的便捷,更有被晚辈惦记、被时代需要的温暖。这份浸润在烟火气里的福祉,正是东阿拉村“老有所养、老有所乐”的生动注脚,也是乡村振兴最动人的底色。

猪舍牛栏里的振兴密码

实践团一行还前往村中宏牧生猪养殖基地与鑫丰牧业肉牛养殖基地调研。在宏牧生猪养殖基地接待中心内,电子屏正实时显示着各猪舍的温度、湿度及存栏数据。负责人向实践团介绍:“我们采用‘饲料加工—生态养殖—粪污处理’闭环模式,猪舍配备智能通风和自动饲喂系统,从仔猪到出栏全程可追溯。”展示架上,摆放着不同生长阶段的生猪标本及有机饲料样品,旁边的产销地图清晰标注着产品销往长春、延吉等地的物流路线。

离开接待中心,实践团实地参观了养殖区。生猪养殖场内,自动化料线定时投放饲料,粪污通过管道输送至处理区;肉牛养殖场里,牛群在宽敞的牛舍内悠闲踱步,工作人员正在进行巡检。现代化养殖不仅带来了经济效益,更诠释了 “绿水青山就是金山银山”的发展理念。产业兴旺的密码,正在这些标准化厂房与生态循环模式中,悄然转化为乡村振兴的强劲动能。

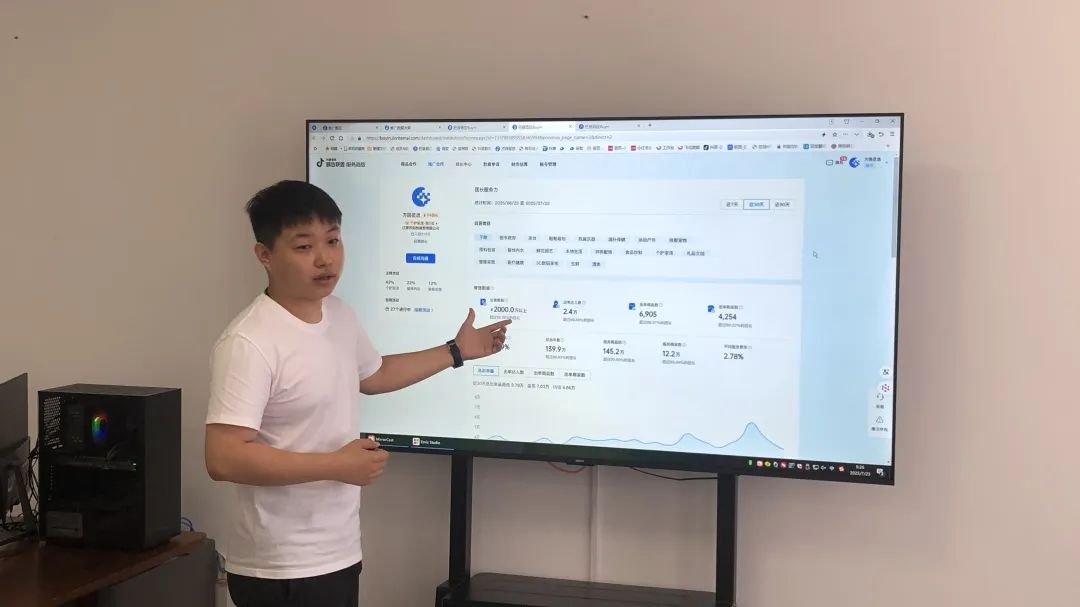

聚焦“新农人”电商创业的新活力

在东北亚跨境电商产业园内,实践团见证了珲春特色产品走向世界的新路径。这里的戍边侠新农人电商创业联盟,以西部计划“卫国戍边”项目大学生志愿者为核心力量,整合多方资源,全力打造集跨境电商、农村电商、旅游推广、数字程序员培育为一体的综合性创业平台,为边疆发展注入强劲动力。

实践团一行来到电商公司与农特产品选品中心。货架上摆满了来自珲春本地及周边地区的特色产品,据负责人介绍,上架产品通过严格筛选,同时依据不同国家和地区的消费偏好,精准挑选适销对路的产品,为跨境销售筑牢根基。在大数据处理部,实时交易大屏显示着海量的电商数据。从消费者浏览习惯、购买偏好,到物流配送时效、市场趋势预测,数据被精准采集与深度挖掘。

在数字化浪潮下,跨境电商正成为边疆地区特色产品走向世界、实现乡村振兴的重要引擎。而以西部计划志愿者为代表的“新农人”群体,正以青春之智、奋斗之力,在这片热土上书写着兴边富民的崭新篇章。

回望“戍边志”历史传承的新使命

走进吴大澂收复国土纪念馆,厚重的历史气息扑面而来。馆内陈列的文物、史料,还原吴大澂坚守边疆、争取权益的英勇事迹。实践团成员们认真聆听讲解,在历史场景中,感受先辈守护国土的热血与担当。从防川的地缘认知,到吴大澂的历史回溯,实践团对“戍边”有了更深层理解——先辈以热血护边疆,如今的青年,当以青春之力兴边疆、振乡村。这份历史使命感,与实践团“戍边兴农”的初心交融,让青春实践的意义愈发厚重。

此次珲春行,是校园与乡村的深度联结,更是青春与使命的双向奔赴。三下乡不是“到此一游”,而是“把心留下”。镜头会关机,但东阿拉的稻田、琴声、饺子香,会在学生心里长长久久地拍下去,镜头之外,还有更长的故事。

未来,长春人文学院福祉青年戍边兴农实践团将继续带着实践中的收获与感悟,以更饱满的热情、更务实的行动,为戍边兴农注入青春动能,让福祉青年的光芒,在吉林大地、在乡村振兴的征程中持续闪耀!

初审(一校):许庆华

复审(二校):李敬伟

终审(三校):解克兢

地址:长春市净月国家高新产业开发区博硕路1488号 邮编:130117

吉公网安备 22017202000203号 吉ICP备11002363号-6

吉公网安备 22017202000203号 吉ICP备11002363号-6

Copyright © 2018 长春人文学院版权所有

本站支持IPV6访问